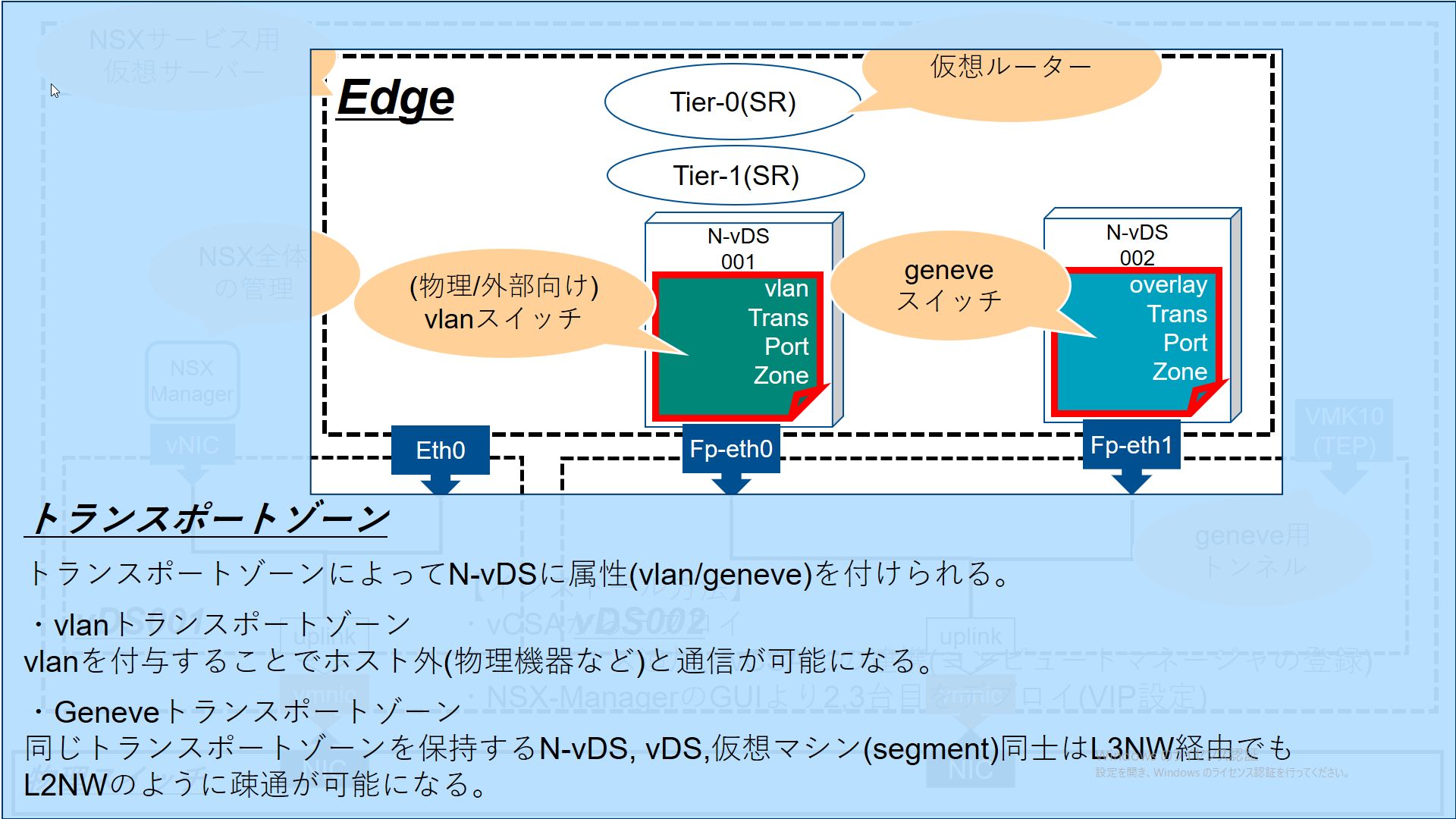

トランスポートゾーンの役割について前回の記事で触れました。

理解できても具体的にどんな通信フローか説明できる方は少ないと思います。

ざっくり紹介するのでボヤッと理解してください!

まず初めに基本的な通信フローから振り返りましょう!

IP通信の基本

サーバーやPC間で通信する際に、お互いが保持するIPアドレスを、送信元/宛先として指定し通信します。相互に接続されたL2/L3スイッチは同一のセグメントにいる正しい宛先のIPアドレスを照合して通信を届けてくれます。

異なるセグメントを経由した通信

同一セグメント内で通信することが可能ではありますが、相互の機器間で該当のセグメントが通っていない場合疎通が失敗します。このような場合において、一般的にはスタティックルートやダイナミックルート(RIP/OSPF/BGPなど)を使ったルーティング設定で解決します。

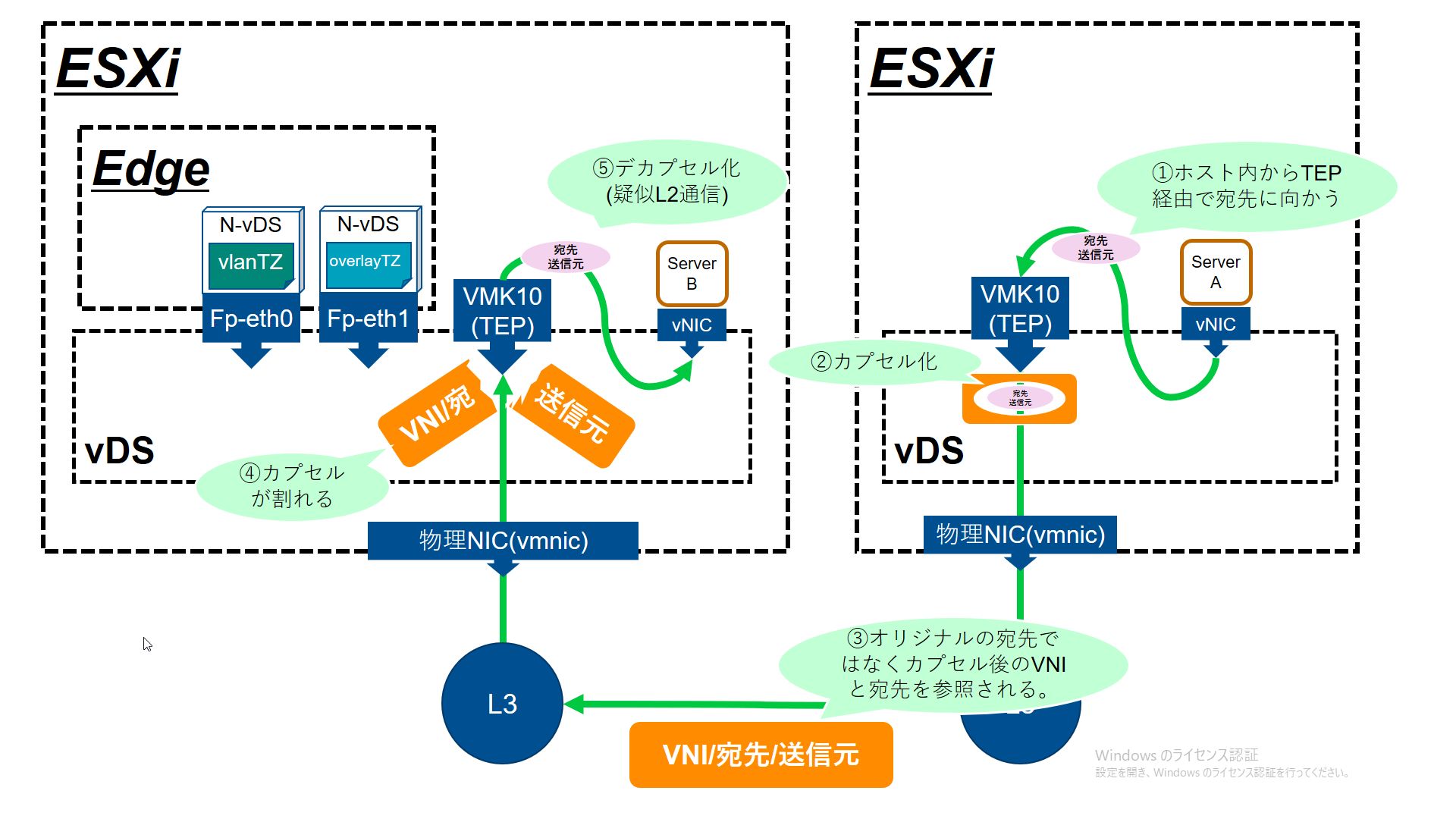

NSXのTEPを用いたOverlay通信

NSXのOverlay通信を「L2のような通信が可能になる。」と様々なドキュメントで解説されています。

「L2のような通信」は下図中央のカプセル化の機能によって実現されています。

サーバから出力されたパケットがVMK10でカプセル化し、オリジナルの宛先情報は封されてカプセル側の宛先情報で指定のVMK10まで通信が飛び、デカプセル後はオリジナルの宛先情報を元に通信が飛びます。

上記によってオリジナルのパケット視点で見るとL2通信が実現していることが理解できます。

次回予告

以上がoverlay通信におけるカプセル化/デカプセル化についてです。

次は実際の構成図に落とした内容を説明します。

コメント