前回はTEPのoverlay通信におけるカプセル化、デカプセル化について説明しました。

今回は論理構成図上での実例を見ることでより深く理解いただけると嬉しいです!

カプセル化/デカプセル化

NSX-Tやoverlay通信は「L2のような通信」って見聞きしたな、、、で理解している方は多いと思います。そちらについては前回カプセル/デカプセル化の記事で詳細をご説明しました。

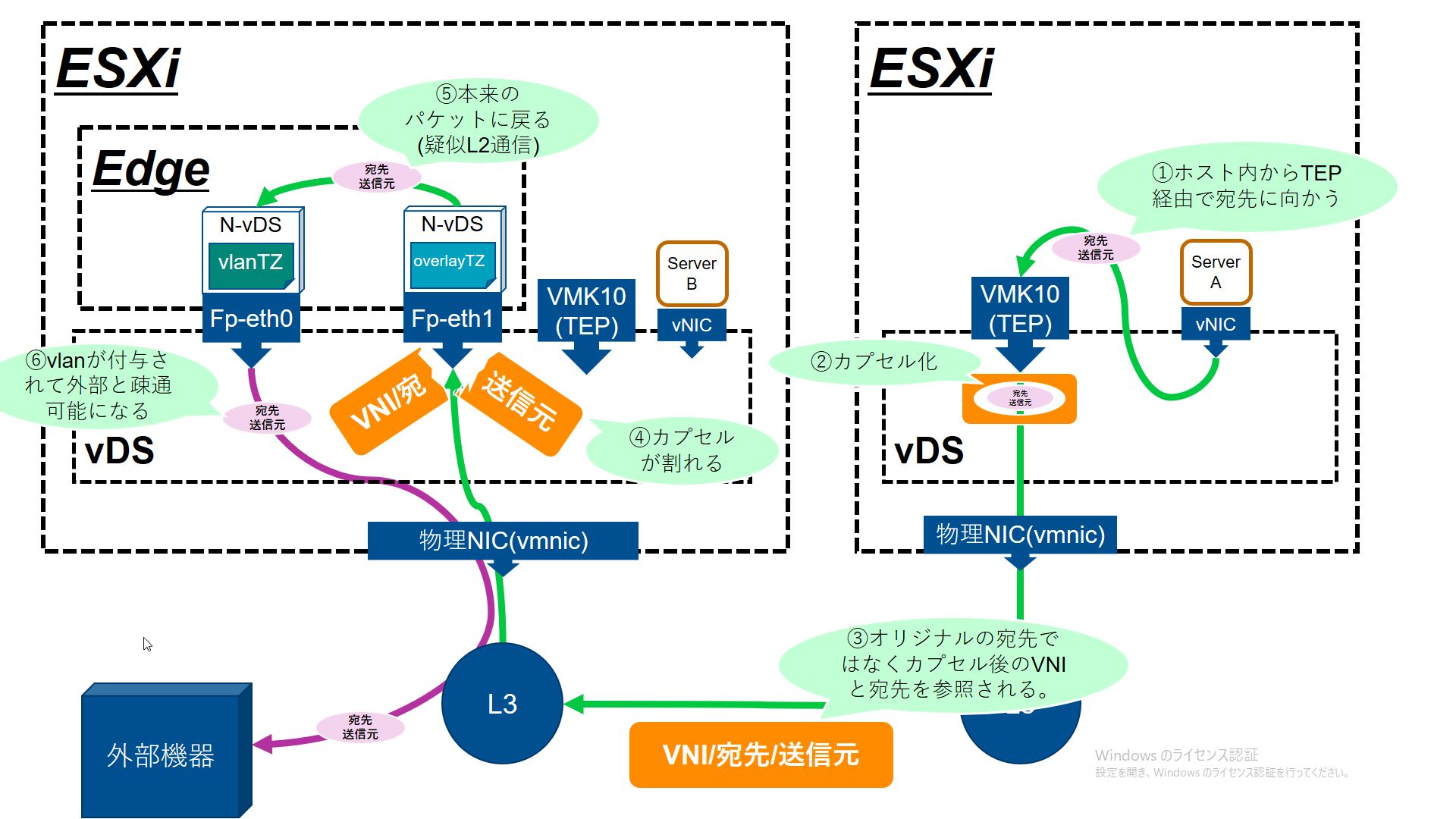

ちなみにカプセル/デカプセル化は、ホストのVMK10の他にEdgeのN-vDSでも機能しています。

実例)overlay通信:ホスト内vm→別ホスト内vm

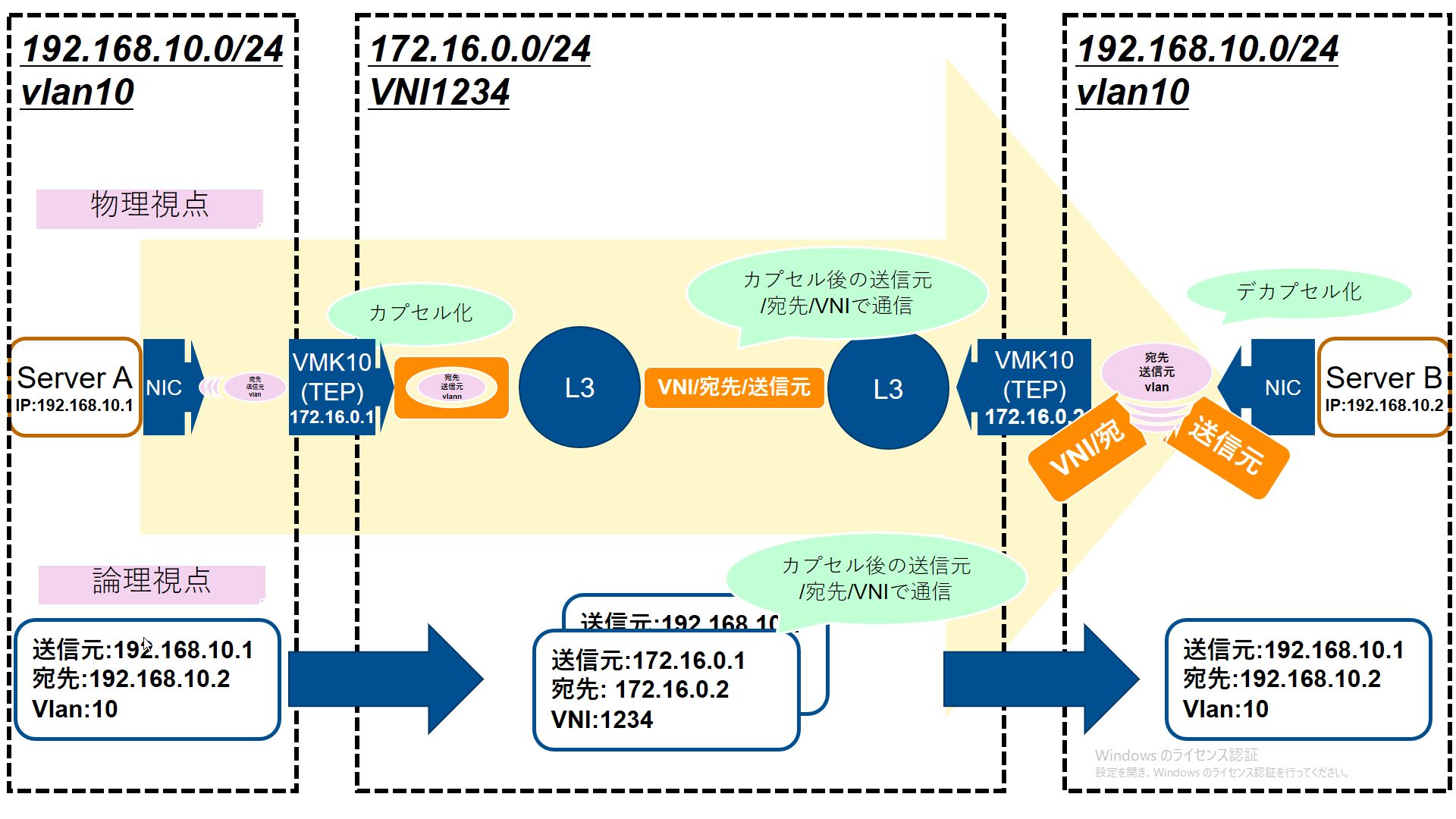

こちらが最もシンプルに表現した構成図上のoverlay通信です。

vmがVMK10でカプセル/デカプセル化されて実質L2通信によって疎通しています。

前回の説明を何となく分かった方は、こちらの図でより明確に理解できたはずです!

補足※理解不要です。

従来のvSphere環境では、別ホストのvm同士で通信する際にお互い所属するvlan(セグメント)がホスト間でルーティングされていることが条件でした。

NSXのoverlay通信においては、TEP用に払い出されるセグメントがルーティングされていれば様々なoverlayトランスポートゾーン同士のvmで通信が可能になりました。

加えて余談ですが、物凄く優秀な天才SEであればこんな質問を投げかけるでしょう。

「トランスポートゾーンってN-vDSにも割り当てられるよね?」「トランスポートゾーンってN-vDSの性質変えるんだっけ?」

気になる方は次回の記事をチェックしてください!

次回予告

次回はoverlay通信とvlan通信の違いについて解説します!

コメント