NSXを最短で理解するには、構築手順に沿ってコンポーネントごとの役割を把握することが重要です。

構成図をもとにvSphereの構築から順を追ってご説明します。

構築の操作自体は非常に単純ですが、構成が非常に複雑なだけに設計ができず躓く方が多いのではないでしょうか。

次回の記事で各フェーズごとの詳細について取り上げます。

以前取り上げたNSX紹介やコンポーネント紹介の記事と併せてご覧ください。

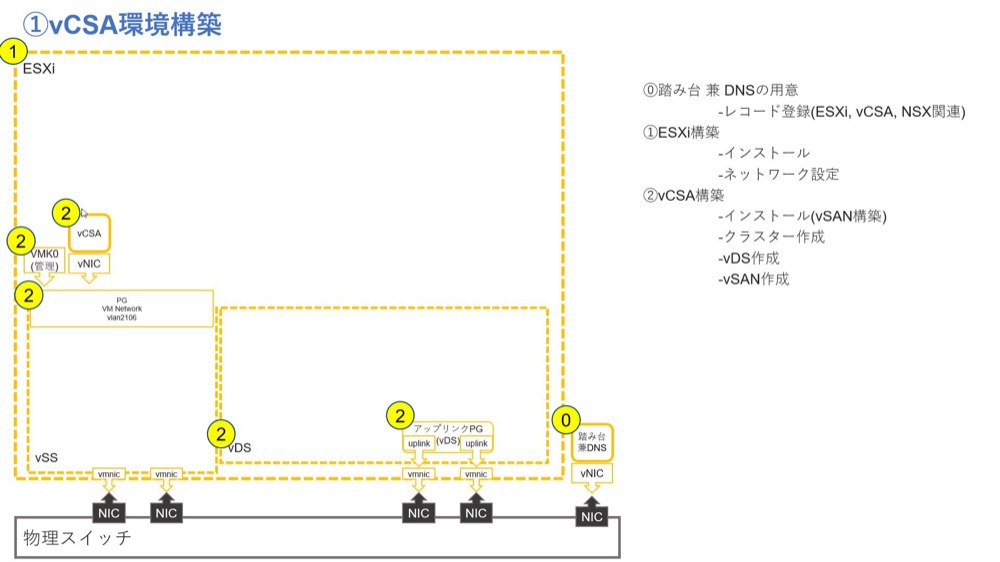

①vCSA環境構築

NSX含めた仮想環境全体の基盤となるvSphere環境構築から始めました。

DNS機能(vCSAのインストール要件)を持たせた踏み台サーバを用意し、ESXiとvCSAを構築します。

②NSX環境構築

土台ができたので早速NSXを構築します。

NSX ManagerはNSX全体の管理に使うvCSAのようなvmです。

ウィザードに従って進めるだけなので非常に容易です。

管理系のPG(vlan)でvCSAとESXiに疎通できるようにしています。

③Edge環境構築

EdgeはNSXのサービスである仮想RT(SR)のリソースとなるvmです。

Managerと同様に、管理Ethは管理系のPGに接続してvCSAやESXiにも疎通が取れます。

ちなみにですが、vmと同じ要領で物理サーバ(ベアメタル)にデプロイすることも可能です。

デプロイ後にTier-0とTier-1を構築できるので大まかな構築作業はここまでで完成です。

④仮想RT環境構築

最後に作成した仮想マシンとの接続口を用意してあげます。

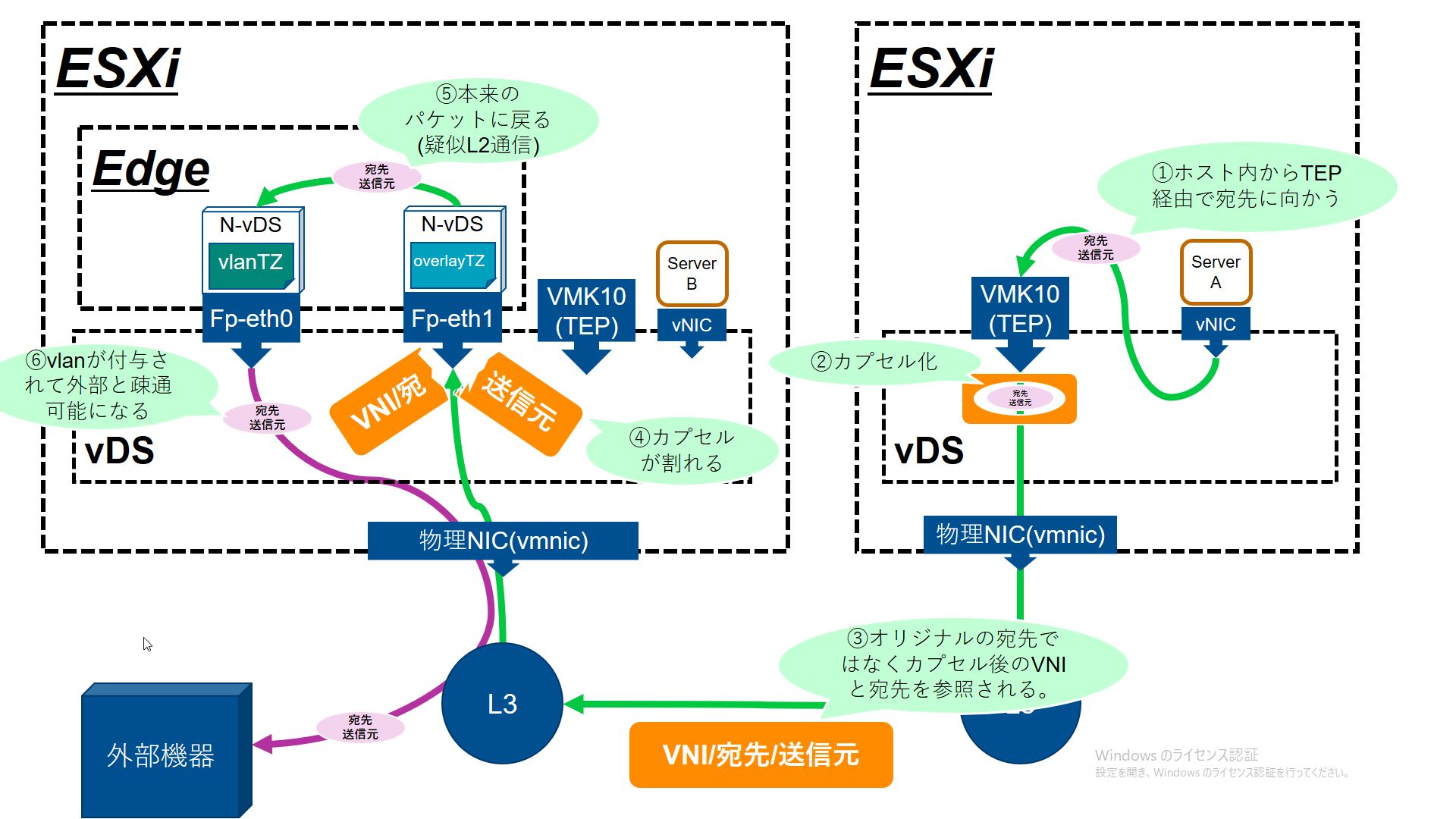

2パターン(vlan/overlay)の接続方法がありますが、より代表的なデザインとなるoverlay(geneve/TEP)通信で構築しました。

まとめ

VMwareはDC全体を仮想化することを理念に掲げています。

その中でNSXはVMwareの理想実現に近づく非常に重要な製品となっています。

中でもoverlay通信が大きな役割を果たしており、構築する中で少しずつNSX延いてはVMware全体の理解を進めていただければと思っています!

新しい製品を理解することは非常に大変ですが、一緒に頑張りましょう!

以下記事にてoverlay通信について取り上げています。ぜひ見てください!

次回予告

次回はvCSAの構築編です!お楽しみに!

コメント